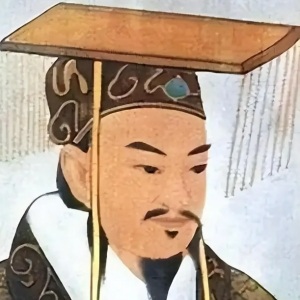

刘旦(?— 前 80 年),西汉宗室,汉武帝刘彻第三子,母为李姬。他封燕王,历经武帝、昭帝两朝,一生觊觎皇位,曾两次策划谋反,是西汉中期政治斗争的关键人物。其生平折射出汉代诸侯王与中央皇权的激烈矛盾。

生平经历

封王与早期活动

封燕王:汉武帝元狩六年(前 117 年),刘旦与兄弟刘闳、刘胥同日封王,刘旦受封燕王,统治燕地(今北京及河北北部)。

经营封国:刘旦自幼聪慧,好博览群书,广招门客,在封国扩张势力。他熟悉律令,常以 “贤王” 形象示人,暗中积蓄力量。

第一次谋反企图(巫蛊之祸后)

太子缺位的野心:征和二年(前 91 年),太子刘据因 “巫蛊之祸” 自杀,汉武帝未立新储。刘旦自恃为现存最长子,认为当立为太子,遂遣使上书,请求宿卫长安(实为试探皇权)。

触怒武帝:汉武帝识破其意图,怒斩来使,以 “藏匿亡命之徒” 为由削其三县封地,刘旦首次谋夺储位失败。

联合刘泽二次谋反(武帝晚年)

勾结宗室:后元元年(前 88 年),刘旦与宗室刘泽合谋,宣称 “武帝病重,燕王当立”,并伪造诏书,煽动地方反叛。

事泄失败:刘泽党羽临淄王刘成(刘旦堂弟)向朝廷告发,刘泽被捕诛杀,刘旦因宗室身份免于死罪,但遭汉武帝严厉斥责,自此与中央矛盾公开化。

昭帝时期的最终反叛

霍光辅政与谋反:后元二年(前 87 年),汉武帝去世,幼子刘弗陵即位(汉昭帝),霍光等大臣辅政。刘旦心怀不满,勾结霍光政敌上官桀、桑弘羊等,伪造 “燕王玺书”,诬陷霍光谋反,试图借昭帝之手除去政敌。

阴谋败露自杀:昭帝识破阴谋,刘旦与上官桀等人计划武装反叛。元凤元年(前 80 年),事泄,霍光诛灭上官桀势力,刘旦被迫自杀,封国被废为郡,史称 “燕王之变”。

文学成就

刘旦的文学活动主要体现于政治文书与辞赋创作:

奏议与文诰

刘旦曾多次向汉武帝、汉昭帝上书,如请求宿卫长安的奏疏,文辞工整,以 “忠孝” 为幌子,实则暗藏政治野心。其奏议被《汉书・武五子传》收录,展现了汉代诸侯王的政治话术。

辞赋遗存

据《汉书・艺文志》记载,刘旦著有赋三篇,但均已失传。后世推测其赋作可能以宫廷生活或咏物为主,风格接近西汉中期的大赋传统,但因政治身份特殊,可能隐含讽喻或抒怀内容。

历史影响

对西汉政局的冲击

刘旦的三次谋反(含未遂)暴露了汉代郡国并行制的弊端,促使中央进一步加强对诸侯王的控制。汉昭帝与霍光通过处置 “燕王之变”,巩固了皇权,为 “昭宣中兴” 奠定基础。

此事件后,西汉诸侯王 “不得治民”“不得宿卫” 等制度更加严格,诸侯势力大幅衰落。

宗室政治的缩影

刘旦的悲剧反映了汉代 “家天下” 体制下,宗室成员对皇权的觊觎与中央集权的不可逆转。他的失败成为后世帝王防范宗室的典型案例,如西晋 “八王之乱” 后,历代王朝对宗室权力的限制愈发严格。

历史评价

史书评价

《汉书》称刘旦 “为人辩略,博学经书”,肯定其才学,但批评其 “贪怼(怨恨)悖乱”,指出其谋反是 “不顾骨肉之亲,危乱国家” 的罪行。

司马光在《资治通鉴》中评价:“燕王旦狂悖失道,终至灭亡,非不幸也,其自取之。” 强调其野心导致悲剧结局。

后世争议

同情论:部分学者认为,刘旦作为武帝长子,在太子缺位时谋求储位,符合当时 “立长” 的宗法观念,其谋反是皇权斗争的必然结果,而非单纯的 “悖逆”。

批判论:更多观点认为,刘旦不顾国家稳定,多次挑起内乱,加剧了西汉中期的政治危机,其行为是对中央集权的破坏,应受谴责。

文学形象

刘旦的故事被后世文学作品引用,如唐代诗人李白在《远别离》中以 “燕王爱贤筑金台” 暗喻诸侯王招贤纳士的野心,侧面反映其历史象征意义。

总结

刘旦是西汉宗室中 “才高而野心炽” 的典型,其一生以诸侯王身份挑战皇权,虽具文学才识,却因政治投机屡屡触怒朝廷,最终成为中央集权制度的牺牲品。他的经历深刻体现了汉代 “削藩” 与 “诸侯反叛” 的恶性循环,也为后世研究封建皇权与宗室关系提供了重要样本。