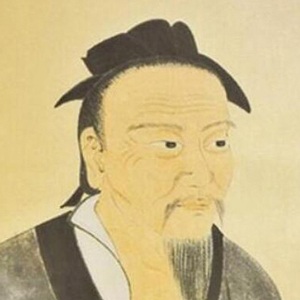

王褒(前90年—前51年),蜀资中(今四川省资阳市雁江区昆仑乡墨池坝)人。西汉时期著名的辞赋家,与扬雄并称“渊云”。王褒一生留下《洞箫赋》等辞赋16篇、《桐柏真人王君外传》 1卷,明末收集有《王谏议集》11篇。

生平经历

蜀地才士,得遇明主

王褒出身普通士人家庭,少孤而好学,精通儒术,善作辞赋。早年隐居蜀地,以文学闻名乡里。汉宣帝(刘询)因 “修武帝故事,游心于辞赋”,下诏征召天下文学之士。益州刺史王襄闻其名,命其作《中和》《乐职》《宣布》诗颂美汉朝政化,王褒因此被推荐至长安。

侍从宫廷,以文见宠

初露锋芒:王褒抵达长安后,献上《圣主得贤臣颂》,以 “贤人乃国家之器用” 为核心,盛赞汉宣帝求贤若渴,获宣帝赏识,拜为郎官,成为宫廷文学侍从。

创作巅峰:宣帝常命王褒与刘向、张子侨等文人游猎、唱和,作赋颂圣。其代表作《洞箫赋》即作于此时,通过描写洞箫的制作、音色与情感,抒发士人怀才不遇之情,被视为汉赋 “体物写志” 的典范。

外放与病逝:公元前 51 年,宣帝派王褒至益州(今四川)祭祀金马碧鸡神,途中患病,死于蜀地,年仅约 40 岁。

文学成就

王褒是西汉中期辞赋的集大成者,其作品兼具铺陈排比与抒情咏物的特点,对汉赋发展影响深远。

辞赋:开咏物抒情之先河

《洞箫赋》:汉赋中第一篇专门描写乐器的作品,突破传统大赋 “体国经野” 的格局,以细腻笔触刻画洞箫的形制、音色及听者感受,融入 “知音难遇” 的士人情怀,语言华美,韵律和谐,被《文选》列为 “音乐赋” 代表作。

《圣主得贤臣颂》:以君臣遇合为主题,以 “贤人如器” 为喻,强调人才对治国的重要性,结构严谨,说理透彻,被后世视为政论赋的典范。

其他赋作:《甘泉宫颂》《碧鸡颂》等,多为歌功颂德之作,体现宫廷文学的特征。

骈文与诗歌:承前启后的探索

《僮约》:一篇特殊的契约文,以幽默诙谐的语言描写奴仆的劳作内容,虽非纯文学作品,却展现了王褒对民间生活的观察,文中 “烹茶尽具”“武阳买茶” 是中国最早关于饮茶、茶市的文字记载之一。

诗歌:今存《九怀》(模拟屈原《九歌》),以香草美人象征忠君爱国之情,为汉代骚体诗的代表作。

文学风格

辞藻华丽:继承司马相如 “极声貌以穷文” 的特点,善用比喻、排比,营造铺张扬厉的效果。

抒情性增强:突破大赋 “劝百讽一” 的传统,在咏物中融入个人情感,如《洞箫赋》的身世之叹,为东汉抒情小赋的兴起埋下伏笔。

历史影响

汉赋发展的关键节点

王褒上承司马相如、贾谊的大赋传统,下启班固、张衡的京都赋及东汉抒情小赋,其《洞箫赋》的 “咏物 + 抒情” 模式,为汉赋从 “体物” 向 “言志” 转型提供了范本。

宫廷文学的制度化推动

汉宣帝因王褒等人的影响,将文学侍从制度规范化,使辞赋成为宫廷政治的重要文化符号。王褒与刘向、扬雄等形成的 “文章待诏” 群体,确立了文学与政治的紧密关联,影响后世科举制度下文人与皇权的关系。

巴蜀文化的代表性人物

作为西汉蜀地最著名的文学家,王褒打破 “蜀地僻陋” 的偏见,证明巴蜀士人可与中原文化比肩。其成功激励了后世蜀地文人(如扬雄、李白等)的崛起,成为巴蜀文学史上的标志性人物。

历史评价

时人评价

汉宣帝:“不有博奕者乎?为之犹贤乎已。辞赋大者与古诗同义,小者辩丽可喜。”(肯定辞赋的政治与审美价值,间接褒奖王褒等人的创作)

刘向(西汉学者):“王褒工为赋颂,后世莫及。”(《汉书・王褒传》)

后世评价

刘勰(南朝文学理论家):“王褒构采,以密巧为致,附声测貌,泠然可观。”(《文心雕龙・诠赋》)肯定其辞赋的文采与技巧。

钟嵘(南朝文学批评家):“王褒、刘向、扬雄、班固,诗皆失其平典,所以李陵、班婕妤见拟于后代。”(《诗品》)认为其诗歌成就不及辞赋。

鲁迅(现代文学家):“王褒之赋,辞气颇与相如类,而条理深密,风华清靡,亦自是其特色也。”(《汉文学史纲要》)

争议与局限

思想深度不足:部分作品(如《甘泉宫颂》)因过度颂圣而缺乏批判性,被后世视为 “宫廷文学的局限性”。

题材狭窄:作品多围绕宫廷生活,与司马迁、班固的史学著作相比,对社会现实的关注较少。

总结

王褒以卓越的文学才华成为西汉中期宫廷文学的代表,其辞赋既延续了汉赋的华丽传统,又注入了个人情感与细腻观察,推动了文学体裁的多元化发展。尽管其创作带有鲜明的宫廷烙印,但其对巴蜀文化的提升、对汉赋抒情化的探索,使其在文学史上占据重要地位。正如《汉书》所言:“王褒之文,彬彬乎质有余而文不足”,其成就与局限共同构成了西汉文学的复杂面相。