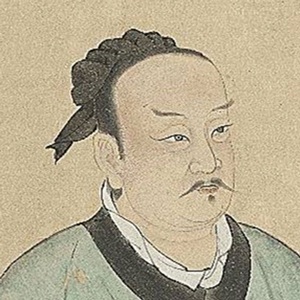

曾参(公元前505—前436年),字子舆,门人尊称为曾子。春秋末期鲁国南武城(山东嘉祥)人。孔子晚年的重要弟子之一,造诣很深,七十子之一。他们父子都是孔子的学生,俱列孔门七十二贤。以修身和孝行著称,又颇多著述,是一位很有名的儒家大师。身后被尊为“宗圣”。

生平经历

早年求学

曾参出身贫寒,父亲曾点同为孔子弟子。他勤奋好学,十六岁拜孔子为师,以孝行和德行著称。孔子曾赞其 “参也鲁”(意为性格质朴),但他通过不懈努力,成为孔子学说的忠实继承者。

周游列国与传道

曾参跟随孔子周游列国,目睹乱世纷争,深刻体会儒家 “仁政”“礼治” 的现实意义。孔子去世后,他聚徒讲学,致力于传播儒家思想,门下弟子包括子思(孔子之孙)等,形成了独立的学术流派。

晚年著述与教育

曾参晚年专注于著述和教育,主张 “慎终追远,民德归厚”,强调道德修养和社会伦理的重要性。他享年七十一岁,去世后被后世尊为 “宗圣”,与孔子、孟子、颜回、子思并称为 “儒家五圣”。

文学成就

曾参的思想主要体现在以下著作中:

《大学》

被朱熹列为 “四书” 之一,提出 “三纲领”(明明德、亲民、止于至善)和 “八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),系统阐述了儒家 “内圣外王” 的政治哲学和个人修养路径,对后世儒学影响深远。

《孝经》

相传为曾参所作(或与孔子问答整理而成),是中国古代孝道理论的集大成之作。全书以 “孝” 为核心,将孝德与政治结合,提出 “夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”,奠定了中国传统孝道文化的基础。

参与整理儒家经典

曾参参与编纂《论语》,记录孔子及其弟子的言行,成为儒家思想的核心文献之一。此外,他的言论还散见于《孟子》《礼记》等典籍中。

历史影响

儒学传承的关键人物

曾参上承孔子,下启子思、孟子,形成 “孔曾思孟” 的儒学道统。他提出的 “吾日三省吾身”(《论语・学而》)等修养方法,成为后世儒家学者自我完善的准则。

孝道文化的奠基人

《孝经》将孝道从家庭伦理提升到社会政治层面,主张 “以孝治天下”,对中国封建社会的伦理秩序、政治制度和家庭观念产生了深远影响,至今仍是中华传统文化的重要组成部分。

教育思想的启示

曾参强调 “行胜于言”,注重道德实践,其教育理念影响了后世私塾教育和士人培养模式。他提出的 “慎独” 思想(在独处时严格要求自己),成为儒家修身的重要方法。

历史评价

儒家学派的守护者

司马迁在《史记》中称曾参 “能通孝道,故授之业,作《孝经》”,肯定其对孝道的阐释与传播。朱熹认为《大学》“经一章,盖孔子之言,而曾子述之”,将其视为孔子思想的忠实继承者。

道德修养的典范

曾参以 “孝” 闻名,《二十四孝》中 “啮指痛心” 的故事(母亲咬指,曾参感应而返)虽带有传说色彩,却体现了他被后世推崇的孝道形象。他的 “三省吾身” 理念,成为历代士人自我反思的标杆。

思想的局限性

曾参的思想强化了封建伦理中的等级观念(如 “君君、臣臣、父父、子子”),其孝道理论在一定程度上被统治者利用,成为维护专制统治的工具。但总体而言,他对儒家核心价值的传承与创新,奠定了其在中华文明中的重要地位。

曾参作为儒家学派承上启下的关键人物,其思想既保留了孔子的原始内核,又注入了对个人修养和社会秩序的深层思考,成为中国传统文化中伦理道德与政治哲学的重要基石。