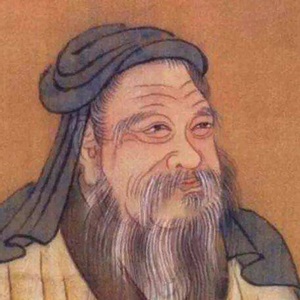

李百药(565–648),字重规,定州安平(今属河北)人,唐朝史学家、诗人。 其父李德林曾任隋内史令,预修国史,撰有《齐史》。隋文帝时百药仕太子舍人、东宫学士。隋炀帝时仕桂州司马职,迁建安郡丞。后归唐,拜中书舍人、礼部侍郎、散骑常侍。人品耿直,曾直言上谏唐太宗取消诸侯,为太宗采纳。曾受命修订五礼、律令。另外,据《安平县志》载:李百药及家族墓地遗址在今河北省安平县程油子乡寺店村南。

生平经历

早年经历与北齐北周时期

李百药自幼聪慧,七岁便能应对宾客,时人称为 “奇童”。北齐时期,因父亲李德林的官荫,他初任太子通事舍人,后迁太子舍人、东宫学士,参与修撰国史。

北周灭北齐后,李德林入北周为官,李百药随父迁居长安,北周大象二年(580 年),他因父功被赐爵安平县男,任齐州主簿。

隋朝仕途与波折

隋朝建立后,李德林因与隋文帝杨坚政见不合被贬,李百药受牵连,仕途受挫,一度罢官回乡。此后,他曾短暂担任桂州司马,却因不愿赴任而被弹劾,入狱后遇赦得免。

隋炀帝时期,他被起用为东宫学士、礼部员外郎,参与修撰《五礼》,后因直言进谏触怒炀帝,再次被贬为桂州司马,途中以病为由辞官,隐居于白鹿山(今河南辉县),专注于文学创作与史学研究。

唐朝时期的重用

唐高祖李渊起兵后,李百药被召为幕僚,后任秦王府属官。唐太宗李世民即位后,对其才学颇为赏识,任命他为中书舍人、礼部侍郎,兼修国史。

贞观三年(629 年),李百药奉诏主修《北齐书》,历时十余年完成。晚年他以年老多病为由辞官,唐太宗赐其钱物,允其致仕,贞观二十二年(648 年),李百药病逝,享年八十四岁。

文学成就

诗歌创作

李百药的诗歌兼具南北文风之长,既有北方文学的刚健质朴,又融入南方诗的清丽婉约。其代表作《秋晚登古城》《渡汉江》等,以写景抒怀见长,意境苍凉沉郁,语言凝练含蓄,如《秋晚登古城》中 “日落征途远,怅然临古城。颓墉寒雀集,荒堞晚乌惊”,借萧瑟秋景寄托历史兴亡之感,被后世视为初唐边塞诗的先声。

他的乐府诗也颇具特色,如《杂曲歌辞・少年子》,描写游侠生活,风格豪迈,体现了初唐诗歌的刚健气象。

散文与骈文

李百药擅长骈文,其文结构严谨,用典精当,辞采华丽而不失骨力。代表作《帝德论》《谢敕书表》等,既有对帝王德行的颂赞,也蕴含政论见解,兼具文学性与思想性。此外,他的史论文章(如《北齐书》中的论赞)文笔流畅,议论精到,对后世史传文学影响深远。

史学贡献

主持编撰《北齐书》(原名《齐书》),全书五十卷,记载了北齐(550-577 年)的历史。他以其父李德林未完成的北齐史稿为基础,结合自身考证,叙事简洁明晰,评论客观公允,尤其注重通过人物传记反映时代风貌,如《文苑传》《儒林传》等,为研究南北朝文学、学术提供了重要资料。《北齐书》与《周书》《隋书》等并列为 “二十四史”,是初唐官修史书的典范之一。

历史影响

史学领域的承前启后

《北齐书》作为初唐官修史书,确立了纪传体断代史的编撰体例,其叙事风格与史论视角影响了后世史书的写作。李百药在书中强调 “以史为鉴”,对北齐政权的兴衰成败进行深刻反思,为唐代统治者提供了政治借鉴,也为中国史学的发展奠定了基础。

文学风格对初唐的影响

他的诗歌突破了南北朝后期浮艳文风的局限,将刚健之气与清丽诗风结合,为唐诗从初唐向盛唐的过渡提供了艺术经验。其作品中蕴含的历史感与现实关怀,对陈子昂、李白等后世诗人的创作有一定启发。

文化传承的贡献

李百药在隋末唐初致力于文献整理与文化传承,参与修撰《五礼》《隋书》等典籍,对保存南北朝至初唐的文化史料起到了重要作用。他的家族世代为官,文风相传,成为唐代文化世家的代表之一,推动了当时的学术与文学发展。

历史评价

时人及史书评价

唐太宗李世民称其 “藻思沉郁,尤善缀文,探赜索隐,理清刊误,实为学者之宗匠”(《旧唐书・李百药传》),肯定了他在文学与史学上的造诣。

《旧唐书》评价:“百药以名臣之子,才行相继,机神警悟,清鉴辩裁,自号‘才雄’,笔不停缀,文无加点,遒丽宏赡,独步当时。”

《新唐书》亦赞其 “文章沉赡,长于碑颂,而迟于叙事”,指出其文风特点与史学成就。

后世文学批评家评价

清代学者王夫之在《姜斋诗话》中认为李百药的诗歌 “以意为主,以气为辅”,肯定其作品的思想深度与艺术感染力。

近代学者郑振铎在《中国文学史》中提及李百药时,称其为 “初唐重要的文史大家”,认为《北齐书》“文辞华赡,议论精当”,其诗歌 “开盛唐之先声”。

总体评价

李百药以文史双绝著称,其一生跨越四朝,将个人才学与时代需求结合,既通过史书编撰总结历史经验,又以诗文创作反映社会现实,成为初唐文化转型期的关键人物。他的成就不仅体现在具体的作品中,更在于对南北文化融合、唐代文学与史学范式的确立所起到的推动作用,被后世视为初唐 “文儒合一” 的典型代表。