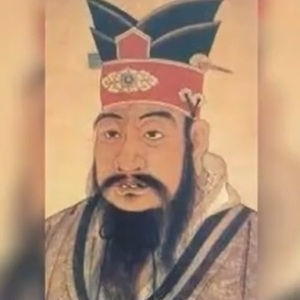

韦玄成(?— 公元前 36 年),字少翁,西汉时期著名经学家、政治家,鲁国邹县(今山东邹城)人,是汉宣帝至汉元帝时期的重要大臣。他出身官宦世家,为汉昭帝、宣帝时期名臣韦贤之子,以明经著称,历经多朝,官至丞相,在经学、政治领域均有显著影响。

生平经历

早年以明经入仕:

韦玄成自幼研习儒家经典,尤其精通《诗经》《尚书》,以 “明经”(汉代选拔官员的科目)入仕,初任郎官,后历任谏大夫、大河都尉等职。其家族以儒学传家,父亲韦贤曾为宣帝丞相,故有 “一门父子两丞相” 的美誉。

让爵与仕途起伏:

父亲韦贤去世后,按礼制应由长子韦弘继承爵位(扶阳侯),但韦弘因罪被弹劾,未能袭爵。韦玄成虽为次子,却以 “让爵” 闻名 —— 他假装疯癫,拒绝继承爵位,以成全兄长。此举虽引发争议,但被时人视为 “谦让” 美德的典范,汉宣帝听闻后特别下诏令其袭爵,传为美谈。

历任要职,位至丞相:

汉元帝即位后,韦玄成升任少府、太子太傅,深受信任。

公元前 43 年,代于定国为丞相,封故安侯。任职期间,他主张遵行礼制,参与宗庙制度改革,建议裁撤不合古礼的祭庙,推动儒学与政治制度的结合。

晚年与去世:

韦玄成任丞相七年,于公元前 36 年去世,谥号 “共侯”(一作 “恭侯”)。其一生历经宣帝、元帝两朝,以儒学修养和政治稳健著称,是西汉中后期儒臣的代表人物。

文学成就

经学著述:

韦玄成精通儒家经典,尤其在《诗经》研究上有深厚造诣,曾与诸儒在石渠阁(汉代皇家藏书阁)讨论经义,参与西汉中期的经学辩论。其学术思想注重礼制与现实政治的结合,对汉代经学的制度化有推动作用。

辞赋与文诰:

据《汉书・艺文志》记载,韦玄成著有赋九篇,但大多散佚,今仅存《自劾诗》《戒子孙诗》等四言诗。这些作品以儒家伦理为核心,如《自劾诗》中 “既兹畔戾,忝厥祖德”,以自责口吻反思过失,体现了汉代士大夫 “诗以言志” 的传统;《戒子孙诗》则以家族训诫形式强调谦逊、守礼,成为汉代家训文学的范例。

政治文辞的典范:

韦玄成在奏疏中善用经义说理,如《奏罢郡国庙》以礼制为依据,主张裁撤地方宗庙,其文逻辑严谨、引经据典,成为汉代政论文的代表作之一,被《汉书》多次收录。

历史影响

礼制改革的推动者:

韦玄成任丞相期间,主导了西汉中后期的宗庙制度改革。他主张 “亲亲尊尊” 原则,建议废除西汉初期在郡国设立的皇家宗庙,将祭祀权收归中央,强化皇权的神圣性与集中性。这一改革影响深远,奠定了汉代以后宗庙制度的基本框架。

儒学官僚化的代表:

作为 “以经术进身” 的典型,韦玄成将儒家礼制思想融入政治实践,推动了汉代 “以儒治国” 的进程。其家族连续两代居相位,彰显了西汉中期以后儒臣地位的上升,标志着儒学从思想学说向政治制度的深度渗透。

谦让美德的符号化:

“韦玄成让爵” 的故事被《汉书》等史书反复记载,成为汉代宣扬 “礼义廉耻” 的道德典范。后世文人常以 “韦侯让爵” 为典故,如唐代张九龄诗中 “韦玄方继相,王粲始从军”,以其谦让美德对比仕途纷争,足见其影响力。

历史评价

汉代史书的评价:

《汉书・韦玄成传》称其 “少好学,修父业,尤谦逊下士”,肯定其学识与德行;同时也指出他 “文深审谨”,即为政谨慎有余而魄力不足,反映了其作为儒臣的保守特质。

班固在《汉书》中对比韦贤、韦玄成父子,认为韦玄成 “以礼让为国”,虽政绩不及父亲,但更符合儒家 “温良恭俭让” 的理想人格。

后世的评价:

唐代史学家刘知几在《史通》中提及韦玄成让爵事,认为其 “饰伪”(假装疯癫)有沽名钓誉之嫌,批评其行为 “违礼”,反映了不同时代对 “谦让” 的多元解读。

宋代学者多肯定其经学贡献,如朱熹在《朱子语类》中称韦玄成 “能守父业,又能以礼自守”,将其视为汉代儒臣的典范。

现代视角的审视:

现代学者认为,韦玄成的政治实践体现了西汉中后期儒学与皇权的合流:他既以经术强化中央集权,又通过礼制改革维护宗法秩序,其思想与行动是汉代 “儒表法里” 治国模式的典型体现。同时,其让爵行为也折射出汉代士大夫对 “名节” 与 “制度” 的复杂态度。

总结

韦玄成作为西汉中期的儒臣代表,以经学为根基,以礼制为工具,在政治舞台上推动了儒学的制度化进程。他的一生既展现了汉代士大夫 “学而优则仕” 的理想,也暴露了儒家伦理与现实政治的微妙张力。其文学成就虽以经学著述和政论文为主,却深刻影响了汉代政治文化的走向,成为连接先秦儒学与汉代制度的关键人物之一。